Esta historia comienza en la vecina gran aldea de Buenos Aires, a mediados de 1864, cuando el señor Vignolles es fondero del Hotel du Flambeau. Como homenaje a sus virtudes culinarias, Vignolles había sido pomposamente apodado “Restaurateur des Lettres et des Arts” –título que los franceses dieron a Francisco I– por uno de sus clientes, el cronista boliviano de

La Nación Argentina y de

El Mosquito, Eduardo Wilde. La causa del mote: Wilde y sus compañeros de mesa redonda ejercían profesiones liberales.

Wilde y esos amigos bohemios, varios también compañeros de trabajo, realizaban allí almuerzos económicos por diez pesos, reuniéndose diariamente en un medio inteligente y ameno. Entre otros artistas y periodistas, podemos mencionar al escultor Baugrand, a los cronistas de

La República y de

Le Courrier de la Plata, y a dos periodistas franceses de

El Mosquito, su fundador, propietario e ilustrador, Henri Meyer, y su redactor, Lucien Choquet; a veces también aparecían el francés Raúl Legout y Santiago Estrada, redactor de

La Nación Argentina.

Pocos años después, en 1868, Vignolles tiene su propio hotel en el pueblo de San Isidro, tantas veces frecuentado por Wilde y donde probablemente se reencuentren alguna vez (1).

En los primeros meses de 1864, Wilde viajaba continuamente a San Isidro y San Fernando, pueblitos de los que declara estar decididamente enamorado, especialmente en verano, cuando cada puerta de casa es un almácigo de muchachas, cada vereda un jardín. Wilde hace estos comentarios en la crónica local de

La Nación Argentina, donde, el 6 de febrero de 1864, refiriéndose a San Fernando, dice que “el camino es un barullo de diligencias, un alboroto de volantas que cada una lleva diez o doce toneladas de niñas”.

A mediados de enero de 1865, José María Gutiérrez, editor de

La Nación Argentina, le da a Wilde sus primeras vacaciones en el diario y prepara las valijas para irse unos días a San Fernando, donde “se ofrece allí para bailar con todas las muchachas que lo acepten por compañero; para acompañarlas en noches de luna, al canal, para hacerles tertulia en la estación, para cruzar con ellas las mansas aguas del Carapachay y comer con ellas membrillos y duraznos en las islas”, dice en la crónica local de

La Nación Argentina del 14 de enero de 1865 bajo el título de “Pide órdenes”. Por los domingos de entonces, Wilde también remaba en el Tigre y paseaba por San Isidro y San Fernando con una barra de amigos.

Seguramente en estos pueblos también viajaba por el paisaje bucólico de su infancia en Tupiza y de su adolescencia en Concepción del Uruguay, con el ancho río y las frondosas barrancas.

Más adelante, en 1881 por ejemplo, lo encontramos a Wilde residiendo temporariamente en San Isidro gracias a su bella esposa Ventura Muñoz Acosta –morocha impulsiva, celosa, mal hablada, mundana y ocurrente–, quien tenía una quinta en el pintoresco pueblo. La alegre Ventura había enviudado del tucumano Manuel Zavaleta, con quien tuvo cinco hijos.

Por encargo del gobierno nacional, en aquel año de 1881 Wilde también inspeccionaba terrenos de Olivos y San Fernando para elegir el sitio más adecuado donde establecer la capital de la provincia de Buenos Aires.

Al año siguiente, en 1882, Wilde y su mujer se separan en malos términos. Sin embargo, la paz volverá al hogar una noche del tiempo de Navidad del año 1883 cuando los esposos se reconcilian en aquella quinta sanisidrense que tanto quieren. Allí se ven mejor las estrellas y la luna se baña en el río, pero ya no hay tiempo para el romance porque el drama acecha y el espíritu de Ventura se apaga lentamente.

El lunes 31 de diciembre de 1883 el carruaje del ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública –Wilde– corre saltando pozos por el camino del Bajo, rumbo a San Isidro. En el interior va el ministro, flanqueado por el vicepresidente de la República, Francisco “Pancho” Madero, y Dámaso Salvatierra, jefe del archivo de Tribunales. Hace mucho calor, por las ventanillas entra un poco de aire y demasiado polvo. Los pasajeros van silenciosos, sumidos en sus pensamientos.

Ventura le ha dicho a su médico que quiere ver a Wilde, y éste, que no sabe con qué se puede encontrar después de tanta injuria, le ha pedido a Madero que lo acompañe. Si hay alguien que la puede calmar, ese es don Pancho con esa actitud bondadosa y paternal que Ventura tanto apreciaba en otros tiempos. El lungo Salvatierra, ha querido venir a apoyar al amigo, compinche querido desde los tiempos en que juntos robaban pasteles en el Colegio de Concepción del Uruguay.

Los recibe Fernando Alfaro, sanisidrense, primo y buen amigo de Ventura. La casa donde Wilde ha pasado tantos días alegres está muda. Lo único vivo son los generosos jazmines, que se trepan por las columnas de las galerías y perfuman las tristezas de los chicos Zavaleta. Los mayores lo abrazan callados, Diego se le cuelga del cuello, lo besa y, entre lágrimas, repite: “¡Viniste, papá!”.

Wilde entra en la habitación en la habitación en penumbras, vedada a los niños. La enferma descansa con los ojos cerrados, la respiración ronca. En la mesa de luz, una palangana con hielo y trapos y trapitos para refrescarle la frente. Wilde siente que Ventura ha sumado doscientos años en pocos meses, el pelo negrísimo se le ha vuelto blanco, el rostro flaco, surcado por arrugas.

Saluda a su enfermera con un beso en la frente: es la querida María Bevans de Pellegrini, madre de Carlos, gran samaritana.

-Ventura… ¿Ventura, me oyes? –pregunta bajito, inclinado sobre la enferma.

Ella abre los ojos y su mirada, perdida, tarda unos segundos en mostrar una chispa de luz.

-¿Quién soy? –dice él.

-¡El diablo! –doña Mariquita se estremece porque los ojos negros, infectados en sangre, han recobrado una antigua furia. Wilde no se asusta, la conoce, siente el guiño que hay detrás de la palabra. Es un alivio saber que, a pesar de su aspecto, ella está viva.

Ventura se anima, saluda con cariño a Madero y Salvatierra, se esfuerza por hablar. Wilde, que sabe que esta visita la cansa, se despide, pero le promete que volverá al día siguiente.

Los viajeros regresan a la ciudad al atardecer del último día del año, tan silenciosos como vinieron. La tarde del día siguiente, primero de enero, Wilde vuelve a San Isidro con don Pancho: necesita que sea testigo de lo que va a pedirle a Ventura.

Ella lo está esperando, le agradece que haya vuelto, se la ve animada, más lúcida, pero él sabe que es la mejoría de la muerte. La enferma también lo sabe, y por eso él se atreve a hablar de eso que lo atormenta hace días: el futuro de los chicos. No es necesario decir mucho: inmediatamente Ventura accede a que se lleve a los pequeños Diego y Eduardo a su casa.

-Sé que tú los cuidarás y los educarás mejor que nadie…

Como si por arte de magia se hubieran borrado tantos dolores y tantos agravios, Ventura le pide al “diablo” que se quede con ella, hasta el último suspiro.

Cuando don Pancho se va, Wilde le acomoda las almohadas, abre las cortinas y la ventana que da al Oeste. El sol va cayendo y sus rojos se cuelan por entre las ramas de los dos viejos sauces; la luz y la brisa, cargadas de olores frescos, se esparcen suavemente por la habitación. La puerta se abre para que los chicos Zavaleta entren, uno a uno, a besar a la madre.

Wilde permanecerá allí, acariciándole la sien de cuando en cuando, toda la noche. Y cuando ella lo quiera, le pedirá a Fernando Alfaro que llame al cura de San Isidro. Wilde presenciará la señal de la cruz, marcada con óleo bendito, en la frente y las manos, y el balbuceo de unas palabras en latín.

Ventura Muñoz Acosta de Wilde exhaló su último suspiro en la madrugada del 2 de enero de 1884, apretando con una mano la cruz al pecho, y aferrándose, con la otra, a la mano de su marido.

Hemos visto que desde 1864 San Isidro se empeña en llevar a Eduardo a su seno cada vez más seguido y Wilde no se opone. Podemos agregar que, alrededor de 1810, el bisabuelo de Eduardo, el inglés James Wilde, había comprado una chacra, con animales y huertos, a pocas millas de la ciudad, en un paraje de lomas muy verdes que, ¡oh casualidad!, se llama San Isidro.

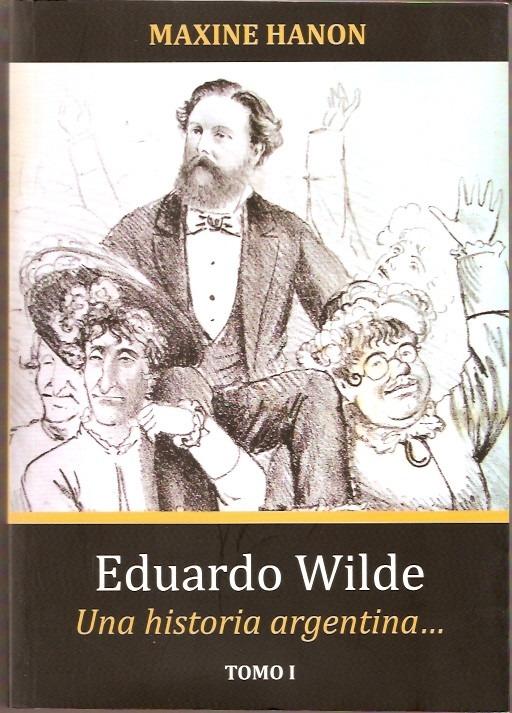

Radicado en Buenos Aires desde 1863, el doctor Eduardo Wilde (1844-1913), médico, higienista, escritor, periodista, diputado provincial y nacional, ministro de los gobiernos de Julio A. Roca y Miguel Juárez Celman, fue una de las figuras más importantes y más controvertidas de la generación del ochenta. Liberal de pura cepa, en sus luchas cotidianas usó dos armas letales: la inteligencia y el humor.

Con aquel sentido del humor tan particular que Wilde manifestaba en sus crónicas periodísticas, seguramente heredado de sus antepasados ingleses, registramos su paso por nuestros pagos de la Costa y Las Conchas y así queremos recordarlo.

Notas

1. Suponemos que se trata del mismo fondero, pero puede ser otro de igual apellido. En realidad, son dos los hermanos Vignolles, Armando y Enrique, fundadores y propietarios del Hotel San Isidro.

Bonus track o un poco de poesía

Canto a la Argentina

Corrían los años de Mitre dirigiendo la guerra contra el Paraguay. Mitre se convierte en una gran desilusión para buena parte de la juventud argentina. Una desilusión dolorosa para quienes tenían una inmensa fe en las potencialidades de la República Argentina a la que Wilde consideraba “el corazón de América, el paraíso de la tierra, la fértil comarca prometida a los buenos y a los trabajadores por la bondadosa naturaleza. La República Argentina, con su fértil terreno, con sus inmensas pampas, con sus bosques de árboles gigantescos que se elevan al cielo como para preguntar a Dios, que quiere que hagan los hombres habitantes al pie de sus añosos troncos, con sus selvas eternas, con sus cordones de montañas, con sus ríos tranquilos a pesar de la omnipotencia que les presta la terrible mole de agua que arrastran, con sus fértiles llanuras, con su virgen, fecunda y fresca naturaleza, con sus minas capaces de abastecer de metales preciosos al mundo entero, con su cielo perdurablemente azul… con sus habitantes valientes y dóciles, inteligentes y fuertes […] Es el corazón de la América y el corazón del mundo, porque cuentan los poetas que cuando ese cielo azul mira reflejada en su seno la imagen de la República Argentina, se siente orgulloso de que tan hermosa virgen se mire en su eterno espejo. La naturaleza se enamoró de la tierra, y en prueba de su ternura le regaló la República Argentina en el seno de la América”. (

El Pueblo, Buenos Aires, 23 de mayo de 1867).

El carácter nacional

“Hemos heredado de nuestros padres por razones de raza, valientes cualidades y brillantes defectos. Tenemos la concepción fácil y pronta, las ideas apropiadas y oportunas, la inteligencia clara y lujosa, pero tenemos una gran pereza. Cuando nos ponemos a pensar producimos pronto y abundantemente, brillantísimas ideas, pero ¡cuánto cuesta ponerse a pensar! La vida es corta y el mejor modo de esperar la plácida muerte, es arrullarse con dulcísima indolencia, en una comarca en que la naturaleza se encarga de nutrirnos, con poco esfuerzo de nuestra parte”. (EDUARDO WILDE,

Obras Completas, v. I,

Primera Parte, Científicas, Discurso pronunciado en la Asociación Médica Bonaerense en noviembre de 1870).

Fuente

MAXINE HANON,

Eduardo Wilde. Una historia argentina…, Buenos Aires, Ediciones Klameen, 2013, t. 1, pp. 106, 123, 129, 130, 163, 164, 189, 190, 290, 292, 293, 439-441.